バイクのタイヤ選びは、走行性能、安全性、そしてライディングの楽しさを左右する重要なポイントです。しかし、「どのタイヤを選べばいいの?」「サイズや種類の違いって何?」と悩むライダーも多いのではないでしょうか?

本記事では、初心者から上級者まで役立つバイクタイヤの選び方を完全ガイド! タイヤの種類や特性、用途別のおすすめ、交換時期の見極め方まで徹底解説します!

タイヤサイズの確認方法・見方

まずはバイク用タイヤのサイズ表記の見方について解説します。

タイヤのサイズはどこに書いてある?

タイヤのサイズはタイヤの側面に記載されています。例えば、"190/55ZR17"のような表記が一般的です。

この表記にはタイヤの幅、扁平率、リム径などの情報が含まれています。

タイヤサイズ表記の具体的な例

近年のタイヤサイズの表記は「ミリメートル表記(メトリック表記)」が一般的ですが、一部古いタイヤなどでは「インチ表記」のモノもあります。

基本として「(タイヤの総幅mm)/(タイヤの扁平率%)(構造)(リム径インチ)(荷重指数+速度記号)」の順表記されています。

また、13インチ以上のバイク用タイヤには、自動車用タイヤとの混同を防ため、リム径の後ろに「M/C(モーターサイクル用表示)」を表示しています。

タイヤの幅、扁平率、リム径

幅

タイヤの幅は、タイヤの横方向(側面から側面まで)の幅を指します。通常はミリメートル(mm)で表示されます。

幅広のタイヤは路面と接触する面積が大きいため、グリップ力が向上し、コーナリングや加速時の安定性が高くなります。一方で、タイヤの幅が広いと、接地面が大きくなるためにハンドリングが重く感じられる場合もあります。

スポーツ走行を重視する場合は幅広のタイヤが選ばれる傾向がありますが、燃費や走行の軽快さを求める場合はやや細めのタイヤが適していることもあります。

リム径

リム径とは、タイヤが装着されるホイール(リム)の直径のことを指し、通常はインチ(inch)で表示されます。

タイヤには対応するリム径が決められており、必ずその数値に合わせたホイールに装着する必要があります。

例えば、「17インチリム用」と記載されている場合、17インチのホイールにのみ装着が可能です。

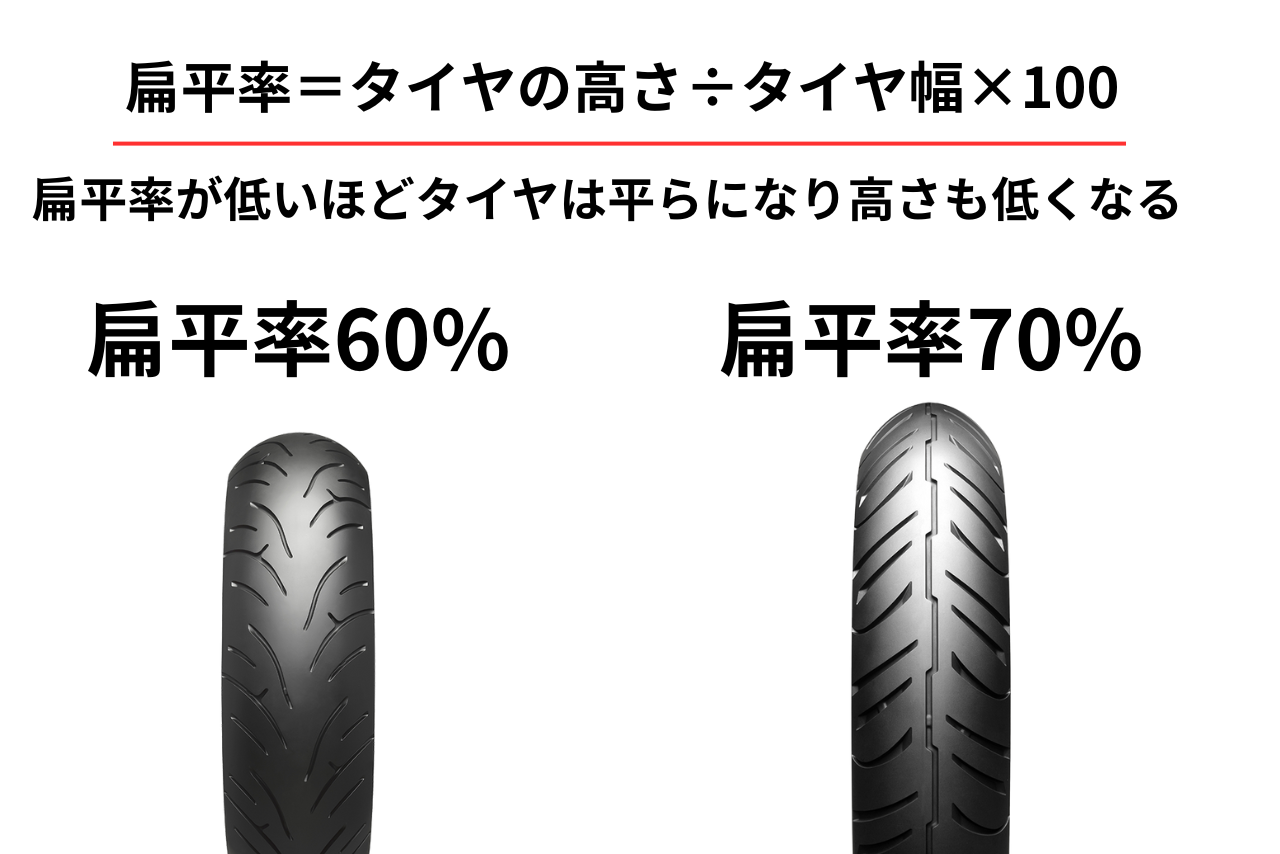

扁平率

扁平率とは、タイヤのサイドウォール(側面)の高さがタイヤ幅に対してどの程度の割合であるかを示す数字です。

計算式でいうと「扁平率=タイヤの高さ÷タイヤ幅×100」になり、通常はパーセンテージで表記されます。

扁平率が低いほど、タイヤは平らになり高さも低くなります。

扁平率が高いタイヤ(例:70%以上)

サイドウォールが高く、タイヤ全体のプロファイル(形状)が丸みをおびます。

クッション性が高く、路面の凹凸や衝撃を吸収しやすいため、乗り心地が良くなる傾向があります。ただし、高速走行時にはサイドウォールのたわみが大きくなり、ハンドリングがやや不安定になる可能性もあります。

タイヤ自体がショックを吸収する特性から、クルーザーなどのタイヤの扁平率は高めの傾向があります。

扁平率が低いタイヤ(例:50~60%前後)

サイドウォールが低く、タイヤ全体がフラットな印象となります。高速走行時やコーナリング時の安定性が向上し、より鋭いレスポンスが得られますが、乗り心地は固めになりやすいです。

運動性能を求められるスポーツ走行向けのタイヤは、扁平率が低い傾向にあります。

標準リム幅と適合リム幅の違い

・標準リム幅

そのタイヤに最適とされるリム幅。タイヤの性能を正しく引き出すために推奨されるサイズです。

・適合リム幅

使用可能なリム幅の範囲。この範囲内のホイールであれば装着可能ですが、範囲を外れると安全性や走行性能に影響を及ぼし危険です。

荷重指数と速度記号について

タイヤにはサイズの他に荷重指数と速度記号という要素もあります。

それぞれ安全に関わる要素なので、しっかりと把握しておきましょう。

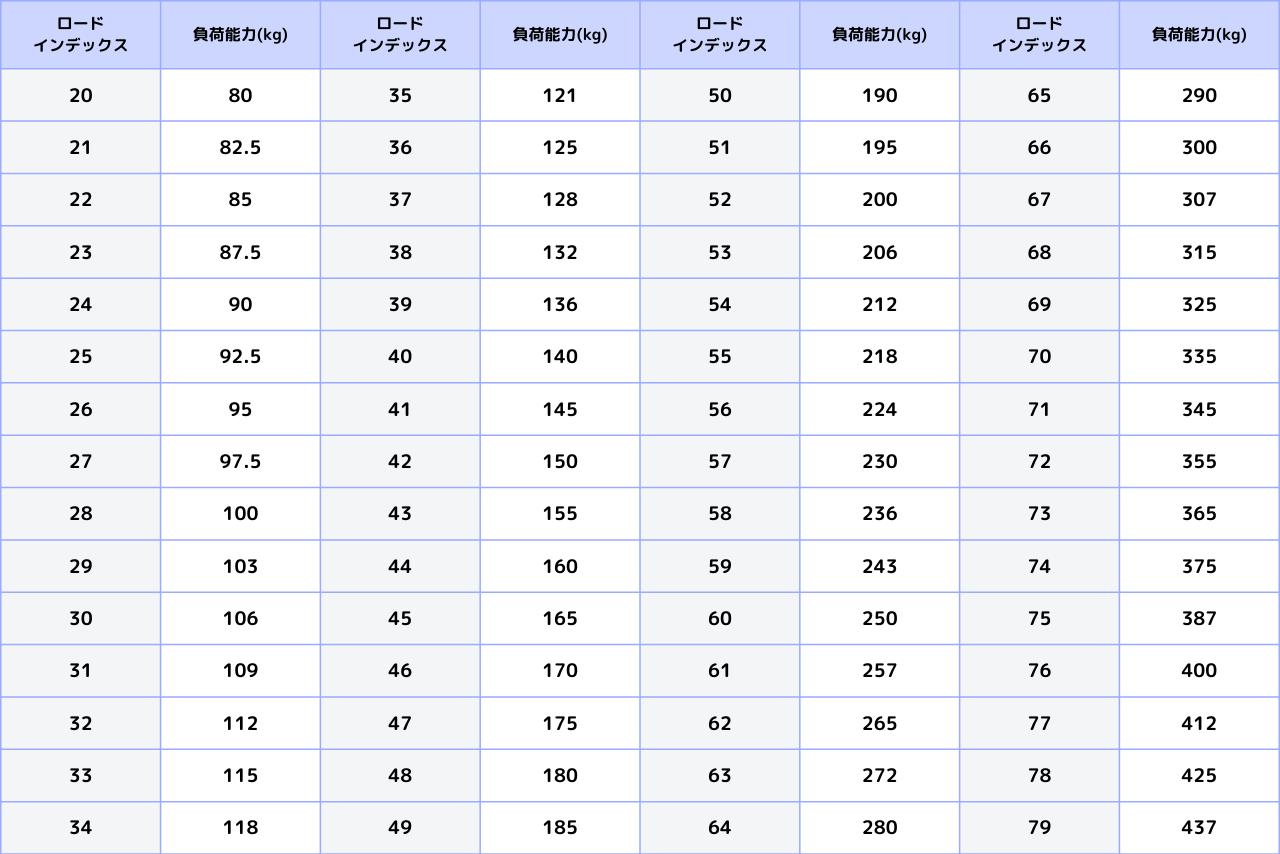

荷重指数とは?

荷重指数は、タイヤが安全に支えることのできる最大荷重(積載量)を示す数値です。各タイヤにはそのタイヤが耐えられる最大荷重が定められています。

下記の表がロードインデックスの意味する荷重指数です。

速度記号とは?

速度記号は、タイヤが設計上どの程度の高速走行に耐えられるかを示しています。

タイヤの性能を評価するための重要なパラメーターのひとつであり、特にスポーツ走行や高速道路走行を考慮する場合には重要な要素となります。

下記の表が各速度表記に対応する最高速度です。

タイヤの種類について

続いてタイヤの種類について説明します。

タイヤの種類には構造と用途、2つの要素が関係します。

タイヤのタイプ(構造):バイアスとラジアルの違い

タイヤの構造にはバイアスとラジアルの2種類があります。

それぞれの特性について解説します。

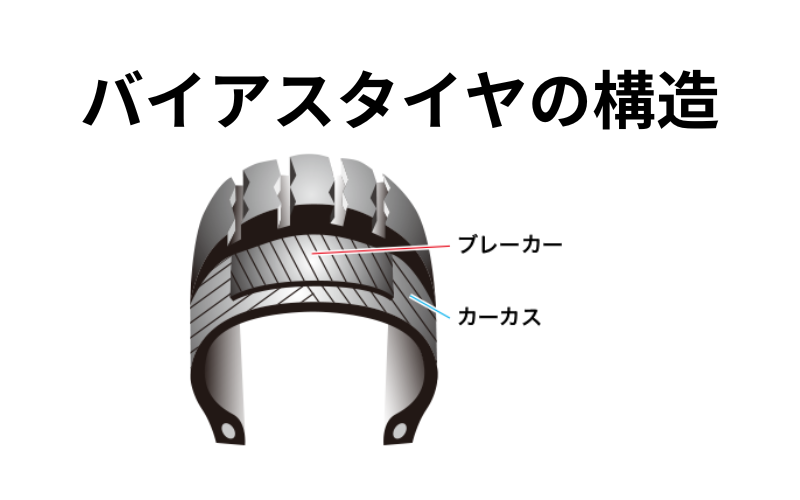

バイアスタイヤの構造と特徴

バイアスタイヤは、タイヤ内部のプライ(強化材、通常は布やナイロンなど)を対角線状(斜め)に何層にも重ね合わせて作られます。

これらのプライは互いに交差しながら配置され、タイヤの骨格を形成しています。

バイアスタイヤの特徴▼

・柔軟性

プライが交差しているため、タイヤ全体に弾力性があり、衝撃吸収性が高いという特性があります。

・サイドウォールの強度

プライの配置により、側面(サイドウォール)が厚めになり、路面の凹凸などの衝撃を受けやすい状況での耐久性が向上します。

・走行特性

接地面の変形が大きく、運動性能(ハンドリングやステアリングレスポンス)ではラジアルタイヤに劣る場合があります。

バイアスタイヤは製造コストが比較的低くシンプルな構造のため、ラジアルタイヤよりも安価で購入できます。

また、その特性からオフロードバイクや軽量なバイクなどに比較的適しているタイヤです。

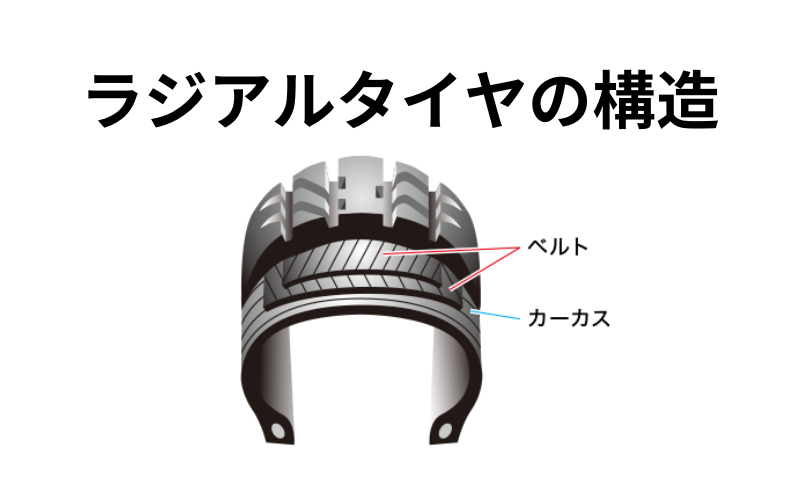

ラジアルタイヤの構造と特徴

ラジアルタイヤは、タイヤ内部の主要なプライが中心から放射状(ラジアル方向)に配置されています。

さらに、その上部(トレッド部)の直下には、鋼や合成素材で作られたキャンプリングベルト(強化ベルト)が横方向(円周方向)に配置され、タイヤ全体の剛性と安定性を補強しています。

ラジアルタイヤの特徴▼

・接地面の安定性

プライが放射状に配置されることで、タイヤの接地面がよりフラットで安定した状態を保ちやすく、コーナリングや急ブレーキ時のグリップが向上します。

・耐摩耗性・燃費性

タイヤの変形が少なく、ローリング抵抗が低いため、耐摩耗性や燃費性能が高いという利点があります。

・乗り心地

ラジアルタイヤは衝撃を効率的に吸収しつつ、走行中の安定感を維持するため、長距離走行や高速走行時に優れた乗り心地を提供します。

ラジアルタイヤは優れたグリップ性能と走行安定性があり、高速走行やコーナリング時の性能が高いタイヤです。また、転がり抵抗が低いため、燃費性能やタイヤの耐摩耗性の面でも有利です。

そのため、スポーツバイクや車重の重いツアラーなどに特に適しています。

車種や用途に合わせたタイヤの種類

ツーリングタイヤ

長距離走行を前提に設計されており、振動吸収性や乗り心地の良さを重視して設計されています。

また、長距離の使用に耐えるため、摩耗に強く、耐久性が高いコンパウンドが使用されることが多く、様々な路面状況(ドライ、ウェットなど)で安定したグリップを発揮し、安心して長距離走行できる性能を持っています。

ツーリングやロングライド、街乗りから高速道路まで安定して走行できるので、オールマイティに使用できるタイヤです。

スポーツタイヤ

高速走行や急コーナーに対応するため、柔らかめのコンパウンドとアグレッシブなトレッドパターンが採用されることが多いです。

ステアリングレスポンスが鋭く、車体の動きをダイレクトに路面に伝える設計になっており、スポーツ走行におけるダイナミックな挙動に対応できるよう設計されています。

柔らかいコンパウンドのため耐摩耗性はツーリングタイヤに比べると低め。スポーツ走行、ワインディングロード、サーキット走行などに適したタイヤです。

シティユースタイヤ

日常の街乗りに適した設計で、路面の不整や低速走行時の振動を抑え、快適な乗り心地を志向したタイヤです。また、軽量化や転がり抵抗も考慮され、燃費性能にも配慮されているモノが多いです。

都市部での通勤・通学、日常の買い物や軽いツーリングなど、低速・中速域での使用を想定しているため、比較的耐久性が高く、長期間使えるよう設計されています。

レースタイヤ

サーキットでのレースにおける高いコーナリング性能や加速・ブレーキング性能を実現するため、非常にグリップ力の高い特殊なコンパウンドが使用されます。そのため、高いパフォーマンスを発揮するために、摩耗が早く、レースや短時間の高負荷走行を前提としているため、耐久性は重視されません。

また、基本的にタイヤ温度が上がると性能が最大限発揮される設計になっているので、タイヤウォーマーでのウォーミングアップが必要な場合もあります。

サーキット走行やモータースポーツなど、短時間で高いパフォーマンスが求められる環境に最適です。競技用なので一般道での走行は不可なモノがほとんどです。

タイヤの種類や特性を知って最適な種類のタイヤを選ぼう

それぞれのタイヤは用途や車種に合わせた特性を持っているため、自分の走行スタイルや目的に応じたタイヤ選びが、安全で快適なライディングにつながります。

バイアス、ラジアルの特性も含め、自分の用途に合ったタイヤを選びましょう。

タイヤの交換時期について

ここからはタイヤの交換時期について解説します。

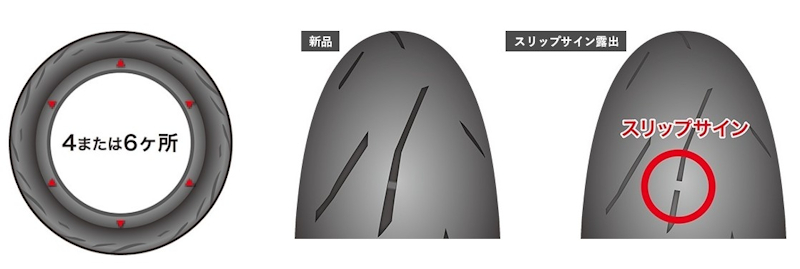

スリップサインが出ていないかチェックしよう

スリップサインは、タイヤのトレッド(溝)の溝底に設けられているマークです。タイヤの溝がどれだけ摩耗しているかを視覚的に確認できるため、交換時期の目安となります。

多くのタイヤでは、トレッドの溝が1.6mm(国や規格により1.6~2.0mm)の深さまで摩耗するとスリップサインが見えるように設計されています。

スリップサインが見え始めたら、タイヤのグリップ性能が低下している証拠なので、速やかに交換しましょう。

タイヤがひび割れても使用して大丈夫?

タイヤのひび割れは、経年劣化や紫外線による影響で発生する場合があります。ひび割れがあるとタイヤの強度や柔軟性が低下するため注意が必要です。

ひび割れの状態は目視で確認するだけでなく、タイヤメーカーの推奨する使用年数や定期点検の結果も参考にし、劣化が進んでいる場合は交換を検討してください。

・表面的な小さなひび割れ

タイヤ表面の軽微なひび割れであれば、直ちに使用できなくなるわけではありませんが、劣化が進行しているサインです。

・深いひび割れや広がりがある場合

タイヤのサイドウォールやトレッド部分に深刻なひび割れがある場合、内部の構造にもダメージが及んでいる可能性があります。

この場合は早めに交換しましょう。

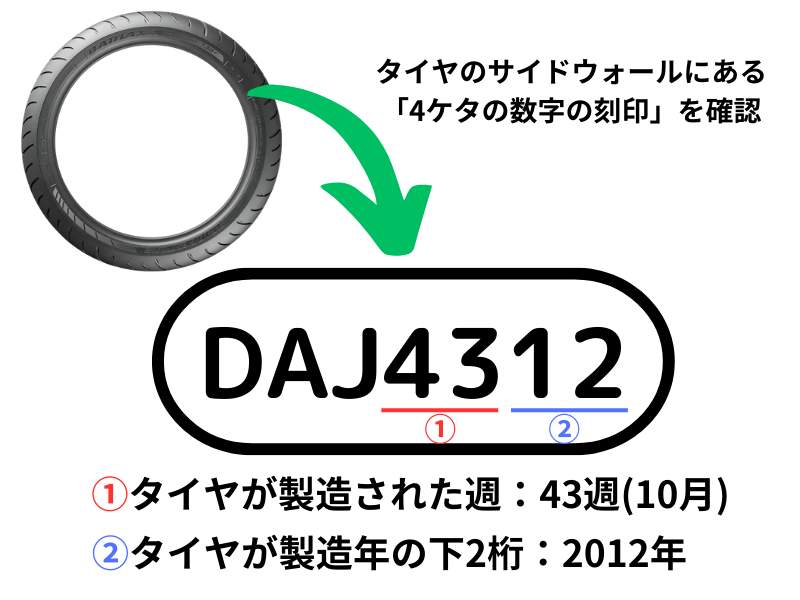

保証年数について(ステンシルの見方)

タイヤには製造年月を示す4桁の数字(例: "2323" = 2023年の第23週)が刻印されています。

一般的に、製造から10年、使用から5年以上経過したタイヤは交換を推奨されます。

その年数を超えると、見た目には問題なくても、ゴムの硬化など劣化によるリスクが高まるため交換したほうが良いでしょう。

タイヤ交換はどこでする?

タイヤの交換はお店に依頼するか、自分で行う必要があります。

量販店や専門店、DIYで交換する場合のメリット・デメリットを解説します。

バイク用品店・量販店

■メリット

・一般的に価格がリーズナブルで、キャンペーンやセールが実施されることが多い。

・複数の店舗があるため、立地や営業時間の面で手軽に利用しやすい。

・タイヤ購入と同時に交換サービスがセットになっていたり、独自の保証制度など利用できるサービスが豊富。

■デメリット

・店舗のスタッフにより、タイヤ交換の経験や技術に差があるため、作業精度に多少ばらつきが出る可能性がある。

・人気店舗では、予約が取りにくい、または作業待ちが発生する場合がある。

バイク屋さん

■メリット

・バイク全般の整備やカスタマイズに精通しているため、タイヤ交換だけでなく、車両全体のバランスや相性も考慮した相談ができる。

・信頼できる店舗であれば、アフターサービスや保証対応も充実していることが多い。

・他の整備作業と合わせて点検・整備を依頼できるため、車両全体のコンディションをチェックしてもらえる。

■デメリット

・用品店などに比べ、作業費用やタイヤ代が高めになる場合がある。

・熟練したメカニックのいる店舗もあれば、そうでない場合もあり、口コミや実績の確認が必要。

タイヤ専門店

■メリット

・タイヤに特化しているため、最新の技術や専門知識を活かした交換作業が期待できる。

・幅広いメーカー・モデルのタイヤを取り扱っており、車種や用途に最適なタイヤを提案してくれる。

・タイヤ交換専用の機器やサービスが整っているため、精度の高い作業と適切なバランス調整が可能。

■デメリット

・専門店ならではの高いサービス水準を反映して、交換費用がやや高めになる場合がある。

・地域によっては専門店が少ないため、アクセスが不便なケースもある。

自分で交換する(DIY)

■メリット

・工賃がかからないため、タイヤ自体の購入費用のみで済む。

・自分のペースで作業ができ、時間をかけて丁寧に交換できる。

・メンテナンス技術や整備知識が身につく。

■デメリット

・専用の工具(ジャッキ、レンチ、バランサーなど)が必要になる場合があり、初期投資がかさむことがある。

・正しく交換できないと、走行中のバランス不良や安全性の低下につながるため、十分な知識と経験が求められる。

・交換したタイヤの破棄など、手間と時間がかかる。

DIYが不安な場合は信頼できるショップに依頼しよう!

タイヤの交換は一見簡単に見えますが、バランス調整なども含め、きちんと作業しないと安全に関わります。

自身のスキル、予算、求めるサービスレベルに合わせて、最適な方法を選択しましょう。

タイヤの廃棄方法

タイヤの廃棄は、ほとんどの用品店やバイク屋さんが有料で引き取りサービスを提供しています。廃棄料金は店舗によって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

また、一部の自治体では、指定の回収日や回収場所が設定されているほか、指定業者による引き取りサービスを実施している場合もあるので、自治体のホームページや広報誌で「タイヤ 廃棄」「産業廃棄物」などのキーワードで調べるのもオススメです。

まとめ

バイクのタイヤ選びは、安全性や快適性に直結する重要なポイントです。サイズ、種類、特徴を理解し、自分の用途やスタイルに合ったタイヤを選びましょう。

また、適切なタイミングで交換し、廃棄方法も守ることで、安心してライディングを楽しむことができます。